Преподаватели и

администрация курсов

Варнашкина

Мария Андреевна

Исполнительный директор онлайн‑школы

Выпускница полного курса обучения аналитиков поведения уровня IBA, стаж работы с детьми с особенностями развития с 2017 года.

Сударикова

Мария Андреевна

BCBA, преподаватель курса

Ким

Анна Сергеевна

ВСаВА, Преподаватель онлайн-школы

Ильина

Нелли Ахмятовна

Администратор

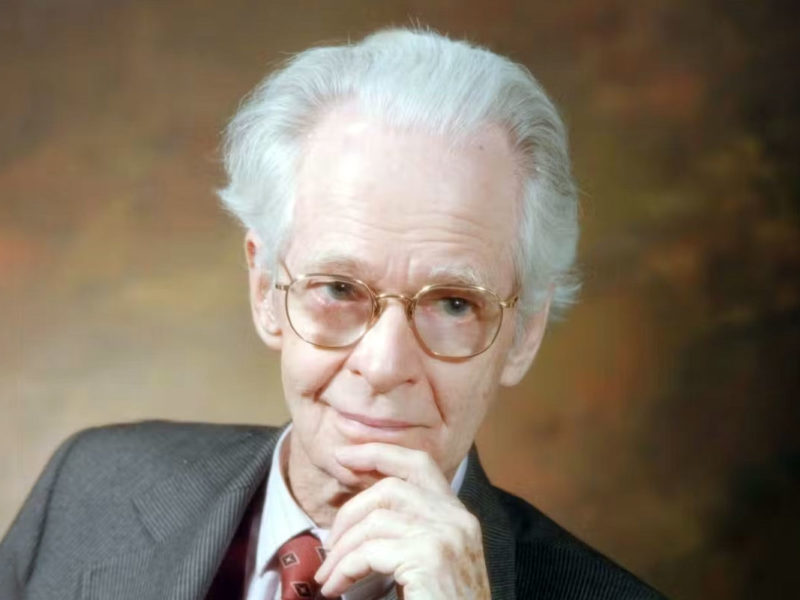

Щербатых

Ольга Владимировна

Ведущий преподаватель онлайн-школы

Рязанова

Мария Дмитриевна

Преподаватель онлайн-школы

Жигжитова

Александра Александровна

Преподаватель онлайн-школы

Гусева

Надежда Юрьевна

Преподаватель онлайн-школы

Сазонова

Елена Васильевна

Преподаватель онлайн-школы

Подписаться на рассылку

Получайте новости и наши эксклюзивные предложения напрямую на свой электронный адрес

1

модуль

Прикладной анализ поведения. Теоретические основы, основные концепции и методы. Применение прикладного анализа поведения на практике с учетом этических аспектов и принципа социальной значимости.

40 000 ₽

2

модуль

Прикладной анализ поведения. Изучение уровня развития навыков, функциональный подход к исследованию вербального поведения, построение и реализация индивидуальных программ развития с учетом требований Кодекса этики.

43 600 ₽

3

модуль

Прикладной анализ поведения. Инструменты исследования функции поведения, разработка и реализация планов коррекции нежелательного поведения с использованием базисных принципов изменения поведения с учетом требований Кодекса этики.

45 000 ₽

4

модуль

Прикладной анализ поведения. Принципы построения исследования. Формирование терапевтической команды. Достижение процессуальной точности вмешательства.

45 000 ₽

5

модуль

Прикладной анализ поведения. Применение принципов изменения поведения при работе со сложными видами поведения при условии соблюдения требований Кодекса этики.

45 000 ₽

Полезные книги о прикладном анализе поведения для педагогов и родителей

Книги содержат описание наиболее распространённых затруднений, показывают поведенческую точку зрения на обучение ребёнка и позволяют найти пути решения проблем и формирования полезных навыков.

Статьи

4 совета о том, как подготовить к праздникам ребенка с аутизмом (РАС)

Автор: Michael J. Cameron;

Перевод: Жесткова Е.Жевательная резинка как средство от руминации ребенка с аутизмом

Автор: D. Rhine, J. Tarbox;

Перевод: Ким А.

Pro-ABA

Подпишитесь на наш канал, получайте новости и общайтесь с коллегами

Преимущества

Высокий профессионализм

Работают только профессиональные педагоги: в штате только педагоги с базовым профильным образованием

Международная сертификация

В штате центра четыре сотрудника, прошедших международную сертификацию

Высокий уровень знаний и навыков в области АВА-терапии

Все педагоги изучают прикладной анализ поведения на очных сертифицированных курсах

Никаких «авторских» экспериментов

Применяются только научно обоснованные методики,

доказавшие свою эффективность.

Индивидуализация работы

Упражнения никогда не «кочуют» из программы в программу, а подбираются индивидуально, исходя из того, что необходимо ребенку.

Супервизорский контроль

Каждую программу ведет куратор, супервизии программ проводятся регулярно, активное участие принимают родители, чье мнение для нас очень важно

О нас

Все педагоги нашего центра имеют профильное образование

Все педагоги обучаются на курсе подготовки аналитиков поведения «Специалист анализа поведения» (IBA), а пятеро педагогов уже закончили полный курс.

Четыре специалиста сертифицированы международной комиссией

В нашем штате четыре специалиста сертифицированы международной комиссией как аналитик поведения и помощник аналитика поведения.

Индивидуальные занятия и групповые занятия

Для детей у нас проводятся индивидуальные занятия на основании программы абилитации и групповые занятия, целью которых является развитие навыков поведения в группе сверстников.

Занятия по подготовке к школе

При необходимости педагоги нашего центра приходят в детский сад ребенка или школу и помогают воспитателям и педагогам организовать для ребенка коррекционно-развивающую среду, наладить работу.

Летом мы организуем АВА-лагерь

Где отработанные в течение учебного года навыки можно обобщить и заодно отдохнуть в хорошей компании.

Мы рады принять в нашем центре детей из регионов

Которые могут пройти интенсивный курс продолжительностью две или три недели.

Мы проведем подробное тестирование уровня развития навыков ребенка

В ходе интенсивного курса мы проведем подробнейшее тестирование уровня развития навыков ребенка, построим программу дальнейшей работы на несколько месяцев вперед, научим родителей заниматься с ребенком.

Мы приглашаем пройти курс обучения педагогов

Специалистов и родителей мы приглашаем пройти курс обучения педагогов базисного уровня онлайн, курс аналитиков поведения уровня IBA (онлайн и очно), принять участие в семинарах и тренингах, заседаниях нашего журнального клуба «Пятница,13-е».

Pro-ABA

Подпишитесь на наш канал, получайте новости и общайтесь с коллегами