Сокращение времени между реакциями при обучении чтению открытых слогов у ребенка с РАС (сравнение методов формирования реакции и эхо-прайминга)

Автор работы: Шишминцева Юлия Владимировна — поведенческий специалист, учитель-логопед, ГБОУ Школа №1367, г. Москва

Введение

Проблема: речевая диспраксия – нарушение, которое влияет на способность ребенка точно и последовательно воспроизводить звуки и слоги, а также сказывается в будущем на способности четко и различимо произносить слова и предложения, соблюдая правильный ритм речи. Считается, что в основе этого состояния лежит дефицит моторного программирования или планирования. Это означает, что дети знают, что они хотели бы сказать, но у них отсутствует способность программировать или планировать точные и быстрые движения артикуляционного аппарата, необходимые для четкой речи (Angela T Morgan et al., 2018). Это сказывается на скорости переключения от одной речевой единицы к другой, скорость прочтения нестабильна, что может влиять в дальнейшем на понимание прочитанного при переходе к чтению слов, фраз и простых предложений, т.д. Проблема может усугубляться нарушением восприятия речи – речевой слуховой агнозией, в частности.

Говорящий учится строить высказывание, опираясь на акустический образ минимального сегмента речи. Слог — это минимальный сегмент, который функционирует в потоке речи и вычленяется носителями языка при восприятии речевого потока. Попросту говоря, без обучающего эксперимента человек способен выделить именно слог в слове, а не звук, так как слог обладает такой характеристикой как слитность. Именно поэтому мы работали именно со слогом согласный-гласный.

Исследования Бокка и других авторов показали, что системы производства и восприятия речи могут быть скорректированы даже на основе небольшого опыта, полученного как результат целенаправленного тренинга — как у детей, так и у взрослых, в том числе, имеющих нарушения развития (Bock et al., 2007).

Актуальность исследования: на текущий момент отсутствуют данные о применение методов прикладного анализа поведения в работе с речевой диспраксией у детей с РАС.

Цель исследования: сравнительная оценка эффективности методов формирования реакции и эхо-прайминга в работе над чтением открытых слогов (согласный-гласный) у ребенка с РАС.

Участник и среда

Участник: девочка C., 12 лет, диагноз РАС.

Ребенок имеет логопедическое заключение о наличии речевой диспраксии, нарушение артикуляционного праксиса по кинетическому типу. Важно! Так как именно этот вид праксиса позволяет выполнить серию движений, начать моторную программу, переключить, удержать и завершить, его нарушение ведет к замедлению скорости переключения от слога к слогу. Также имеет место нарушение слухового гнозиса, то есть сочетания диспраксии и речевой слуховой агнозии.

Среда: ресурсный класс в общеобразовательной школе, занятия проводились 5 раз в неделю, в течение 30 минут.

Зависимая переменная

Целевое поведение: ребенок читает цепочку из 5 слогов, где время между реакциями (далее ВМР) при переключении от слога к слогу «согласный-гласный» будет составлять 2 секунды.

Целевой критерий: время между реакциями при переключении от слога к слогу в цепочке из 5 слогов составит 2 секунды.

Сбор данных: подсчет времени между реакциями при чтении цепочки из 5 слогов «согласный-гласный» самостоятельно.

Метод измерения: время между реакциями. В чек-лист записывается время в секундах.

Методы исследования: 1) формирования реакции, 2) эхо-прайминг.

Вмешательство

В исследовании использовался альтернирующий двухфазный дизайн. Вмешательство проходило в 2 этапа.

1 этап – подготовительный. Был произведен сбор данных о мотивационных стимулах (выбор эксклюзивного поощрения), сбор данных фона для исследования. Ребенку предъявлялись цепочки слогов открытого типа согласный-гласный для самостоятельного чтения, при этом предъявляемые согласные и гласные были изучены ранее по отдельности, по ним достигнут критерий беглости. Допускались цепочки, включающие одну согласную – разные гласные, например: «ма-мо-ми-му-ме», так и комбинацию разных согласных и разных гласных, например: «са-мо-ву-бе-пи». Гласные буквы в составе слога предъявляемых цепочек чередовались по принципу: нелабиализованная (а,у,и,е) – лабиализованная (о,е). Это важный момент, поскольку смена уклада требует усилий для переключения артикуляционного аппарата ребенка. А в нашем случае речевой диспраксии создает ребенку дополнительные трудности и влияет на скорость переключения от слога к слогу.

Среднее время между реакциями на этапе фона — 4,9 секунд.

2 этап – альтернирующая фаза, где каждый тренировочный день в формате отдельных сеансов предъявлялись три различных условия – 1) формирования реакции, 2) эхо-прайминга и 3) контрольное (та же процедура, что и на этапе сбора данных фона, каждый сеанс продолжительностью 7 минут). Чтобы избежать влияния одного условия на другое, все три условия предъявлялись в случайном порядке, перед каждым условием ребенку давали краткую инструкцию о том, что будет происходить. Интервал между сеансами составлял не менее 5 минут.

Условие «метод формирования реакции»

Процедура обучения предполагает 2 этапа, каждый из которых включает по 3 шага.

1 этап: включает 3 шага.

- инструктор читает слоги — ученик показывает.

- инструктор показывает слоги и дает вербальную подсказку, которая убирается после 1 самостоятельной реакции — ученик читает.

- ученику дают инструкцию читать слоги самостоятельно, при этом уже самостоятельно отслеживая последовательность. Если этот шаг выполнен, то переходим ко 2 этапу.

2 этап: включает 3 шага.

ученику дают инструкцию читать слоги самостоятельно- ученик читает.

ученику дают инструкцию читать слоги быстро, ориентир по скорости чтения – скорость предоставления указательной подсказки инструктором от слога к слогу. Критерий удаления – 3 самостоятельных реакции. После – переход к следующему шагу.

ученику дают инструкцию читать слоги быстро самостоятельно. Ведётся сбор данных.

Условие «эхо прайминг»

Процедура обучения включает 2 шага:

- Ученик читает цепочку слогов с эхо подсказкой, критерий снижения – задержка в 1 секунду, вплоть до самостоятельной реакции. После выполнения 3 сессий минимум по 6 проб – переход к следующему шагу.

- Ученик читает слоги самостоятельно, наращивая скорость переключения, приближаясь к целевому ВМР – 2 секунды. Ведётся сбор данных.

Условие «контроль»

Процедура та же, что на подготовительном этапе. Ребенку предъявлялись цепочки слогов открытого типа согласный-гласный для самостоятельного чтения.

Результаты

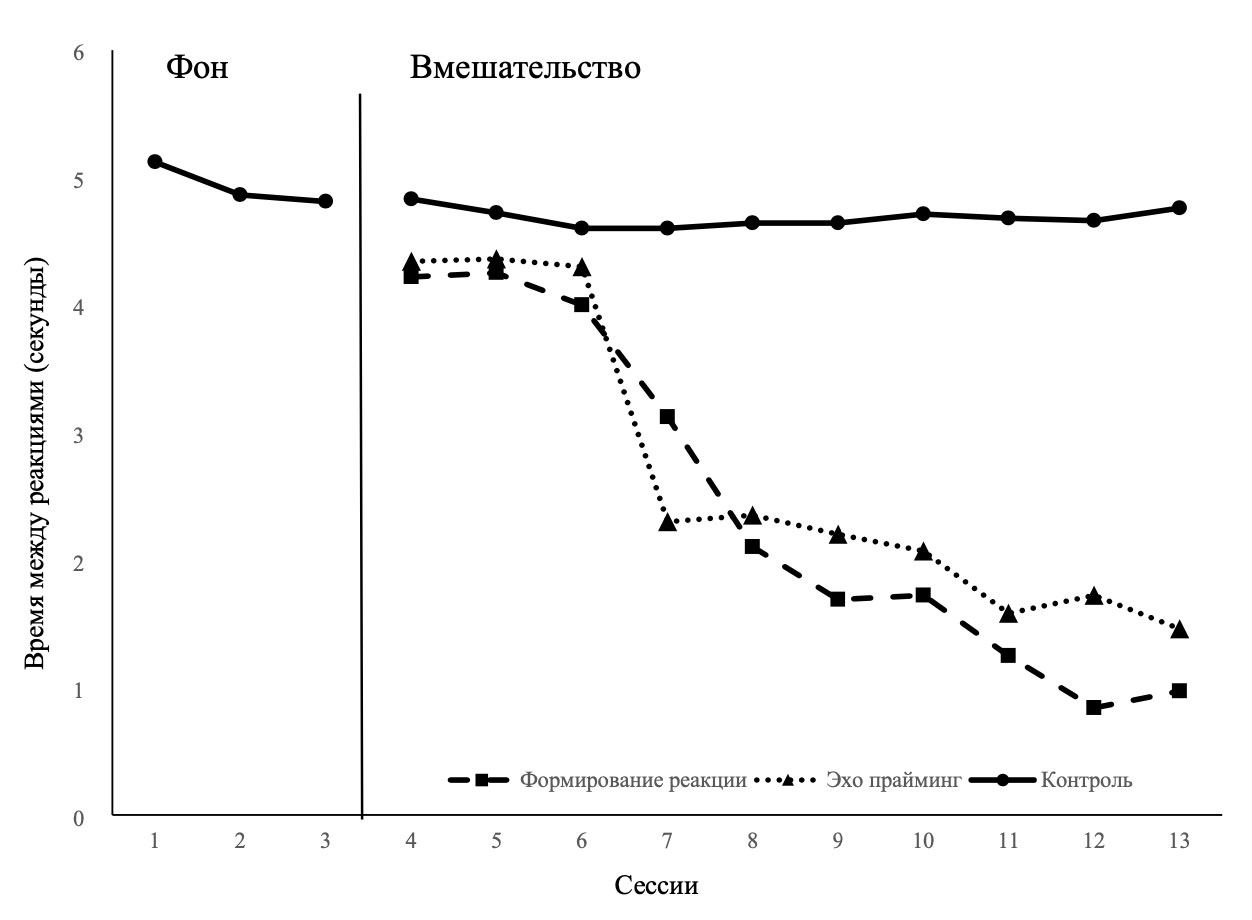

График 1. Сравнительная эффективность метода формирования реакции, эхо-прайминга для сокращения времени между реакциями при обучении чтению цепочки из слогов открытого типа.

Выводы

Полученные результаты исследования показали эффективность обоих методов. Но бо´льшую эффективность показал метод формирования реакции. Время между реакциями на момент последней сессии достигло значения в 0,97 секунд, что ниже целевого критерия. Среднее значение за общее количество проведенных сессий составило 2,4 секунды, что также удовлетворяет критерию. Метод эхо-прайминга также дал результат в соответствии с целевым критерием и составил на момент последней сессии 1,46 секунды, а по среднему значению 2,6 секунд. Данные контрольного условия на этапе вмешательства доказали эффективность обоих методов прикладного анализа поведения.

Таким образом, применение метода формирования реакции и эхо-прайминга может дать важные преимущества в работе по развитию речи у детей с РАС, имеющих, в частности, заключения о наличии речевой диспраксии или сочетания речевой диспраксии и речевой слуховой агнозии.

Литература

- Джон О.Купер, Тимоти Э. Херон, Уилиам Л. Хьюард. Прикладной анализ поведения, М. : Практика, 2016, 864 с.

- Швачкин, Н. Х. Развитие фонематического восприятия речи в раннем возрасте / Н. Х. Швачкин. – М. : Просвещение, 1948. –129 с.

- Amber L. Valentino, M. Alice Shillingsburg, Nathan A. Call. Сomparing the effects of echoic prompts and echoic prompts plus modeled prompts on intraverbal behavior // Journal of Applied Behavior Analysis, 2012, Vol.45, Issue 2, P. 431-435.

- Bock JK, Dell GS, Chang F, Onishi KH. Persistent structural priming from language comprehension to language production, Cognition, 2007, Р. 437–458.

- Kittredge AK, Dell GS. Learning to speak by listening: Transfer of phonotactics from perception to production // Journal of Memory and Language, 2016 Aug,Vol. 89, P. 8-22.

- Morgan AT, Murray E, Liégeois FJ. Interventions for childhood apraxia of speech. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5.

- Svein Eikeserth, Rannveig Nesset. Вehavioral treatment of children with phonological disorder: the efficacy of vocal imitation and sufficient‐response‐exemplar training // Journal of Applied Behavior Analysis, 2003, Vol.36, Issue 3, P. 325-337.